2025年問題

2025年問題とは

2025年には、800万人存在する『団塊の世代』が全員後期高齢者(75歳)を迎える一方で若年層は減少しており、国民の約5人に1人が後期高齢者になります。それに伴い起こる様々な社会問題のことを指す言葉ですが、非常に軽視されている為、今一度おさらいと具体的にどうなるのかをお伝えしたいと思います。

2025問題が生活に与える影響

①『社会保障費の負担増大』社会保障費とは、年金・医療保険・生活保護など生活を支えるために国が支出した費用のことを指し、中でも医療保険には75歳から適応される後期高齢者医療制度と言う自己負担の少ないものもあります。問題となっている『団塊の世代』が75歳を迎えると国の医療費負担は大きく増えていきます。本来であれば、社会保障費は社会保険料で賄われるべきです。しかし、現在日本では国債発行と税金で補うことにより負担を送りにしています。このままでは、社会保障の破綻に繋がり若年層は医療をまともに受けられなくなる可能性が考えられます。

②『医療・介護体制の維持困難化』厚生労働省によると、高齢者・認知症患者の増加に伴い、2026年には約240万人(+25万人)2040年には約272万人(+57万人)の、介護職員を確保する必要があると推計されています。にもかかわらず2024年から医師に対する時間外労働の上限規制が施行されている為、医療体制の維持は困難になることが予想されます。このままの体制では、必要な時に医療や介護を受けることが難しくなります。また、現役世代にとっても病症の悪化や介護をしながらの労働を強いられたりすることが考えられます。

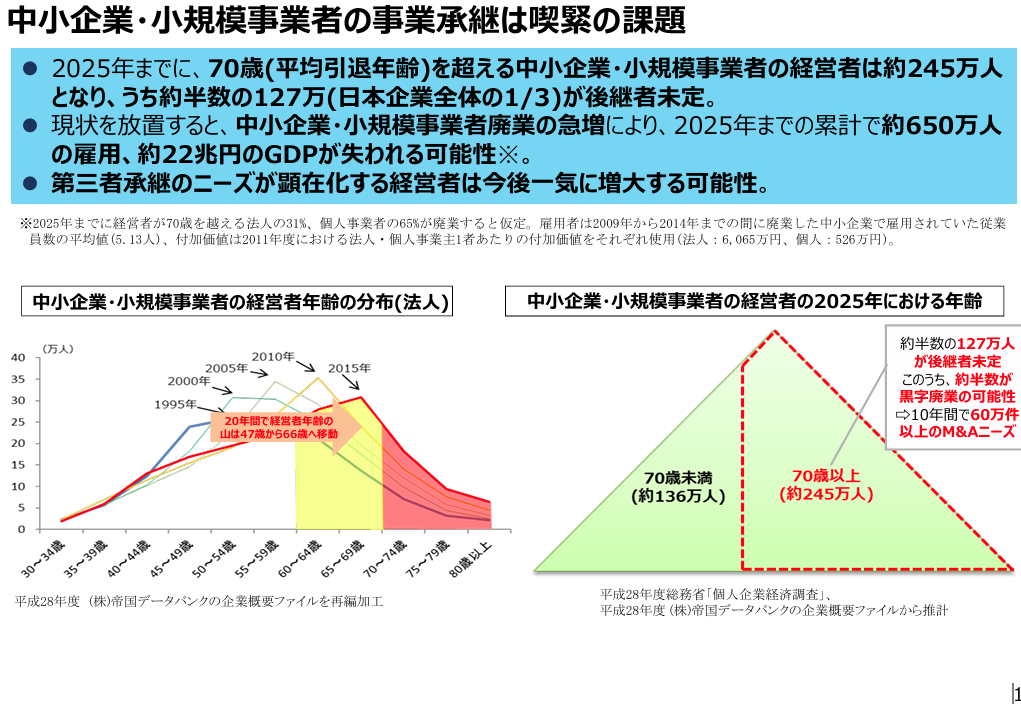

③『後継者不足がもたらす廃業とGDPの喪失』日本にある企業の内、99%が中小企業とされていますが、その内後継者不足に悩まされている割合は、60代経営者で50% 70代経営者で40%とされています。このまま後継者不足の問題を放置すると、廃業が相次ぎ2025年までに約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があります。そうなると、失業者の増加やご家庭の収入自体が低下してしまい生活水準の維持が困難になってしまうでしょう。

政府の取り組み

政府は、高齢者が自立して生活できるように分野ごとに対策を進めています。

『社会保障費の負担増大』に対しては、全員参加型社会と銘打ち高齢者になっても働ける社会を実現することで、社会保障費の負担軽減に繋げようとしていますが、結果的には後期高齢者になっても働くことを求められます。

また、『医療・介護体制の維持困難化』への対策として、健康づくりの推進、高齢者医療制度の改革、社会参加活動・学習活動の促進を行い高齢者が孤立しない社会を実現するだけでなく、車いすの通ることができる幅の道や階段をスロープやエレベーターに変えるなど誰もが使いやすい街づくりや交通安全の確保と犯罪、火災等からの保護など物理的な障害を取り除くことによって介護に頼らずとも生活できるようになり、介護業界の人手不足を補うことを目指しています。しかし、多額の費用と広い土地が必要など、課題も多くあり実現するのは困難でしょう。

『後継者不足がもたらす廃業とGDPの喪失』では、各都道府県事業承継・引継ぎ支援センターという、中小企業の事業承継をサポートするための公的機関を設置しています。さらに高齢者向け市場の開拓と活性化によって、高齢者のニーズを満たし経済の活性化を図るなど少しでも経済悪化を防ぐ取り組みを行っています。サポートはありますが、そもそも若年層が減少しているので後継者の獲得争いは熾烈を極めるでしょう。

2025年問題に個人で出来ること

問題解決のために出来ることはいくつかあります。例えば、健康寿命を延ばすように、健康管理に気を配ることで医療費・介護費の負担軽減に繋げることが出来ます。その他、介護に関する知識や技術を学んでおくことや家族間で希望・計画について話し合うことで介護が必要となった際に余裕を持った対応が可能です。更に、いざ介護をする事になった際には介護休暇や介護休業制度を利用することで、介護と労働を両立することが可能であれば人手不足解消の一助になります。もし親戚が近くにいない場合でも地域社会と積極的に繋がりを持ちいざという時に頼れる相手を作ることで社会からの孤立を防ぐことに繋がります。

この問題で取り上げているように、少子高齢化は益々進んでおり老後に必要な費用は今後上がることが予想されます。そこで重要なのは、①貯蓄をする②投資による収入を得る③労働が出来る体力を維持するなど公的機関に頼らずとも生活出来るように早い内からライフプランを立て老後を迎える事です。

まとめ

日本は、先進国の中でも少子高齢化がとても進んでいます。2040年頃までは高齢者が増え続ける事が予想されており、それに伴う負担の増大、働き手の不足を劇的に改善する事は出来ません。

そこで、例に挙げたこと以外でも個人で出来る事から取り組み持続可能な社会を作る意識が必要ではないでしょうか。